- ホーム >

- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >

- エステ >

- 納期・不良対応まで解説:初めてのユニフォーム一括注文ガイド(中小企業向け)

納期・不良対応まで解説:初めてのユニフォーム一括注文ガイド(中小企業向け)

納期・不良対応まで解説:初めてのユニフォーム一括注文ガイド(中小企業向け)

目次

はじめに

こんにちは!今日は中小企業の担当者さん向けに、「初めてのユニフォーム一括注文」について、めちゃくちゃ詳しく解説していきますよ〜!

「ユニフォームの一括注文って、なんか難しそう…」 「サイズ間違えて大量返品とか、想像しただけで冷や汗が…」 「予算も限られてるし、絶対に失敗したくない!」

そんな風に思っているあなた、その気持ち、めっちゃ分かります!実は私も以前、会社のユニフォーム担当になった時は、夜も眠れないほど心配でした(笑)

でも大丈夫!この記事を読めば、ユニフォーム一括注文の「あるある失敗」を全部避けられるはずです。実際に何度も注文を経験した私が、リアルな体験談も交えながら、超実践的なノウハウをお伝えしていきますね。

ユニフォーム一括注文の基礎知識

なぜユニフォーム統一が重要なのか?

まず最初に、「そもそもなんでユニフォーム統一する必要があるの?」って疑問から解決していきましょう。

実は、ユニフォーム統一って単なる「見た目の問題」じゃないんです。めちゃくちゃ重要なビジネス効果があるんですよ!

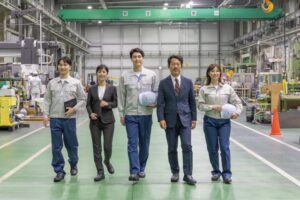

お客様から見た印象がガラッと変わる 統一されたユニフォームを着ているスタッフを見ると、お客様は「しっかりした会社だな」って感じてくれます。逆に、バラバラの服装だと「なんかちゃんとしてなさそう…」って思われがち。特に接客業や作業現場では、この第一印象が売上に直結するんです。

チームの一体感がアップ 同じ服を着ることで、自然と「チームの一員」っていう意識が生まれます。新人さんも早く馴染めるし、全体のモチベーションも上がりやすいんですよね。

安全性の向上(作業着の場合) これは特に製造業や建設業の方には重要な話。統一された作業着なら、安全規格もちゃんとクリアしてるし、視認性も確保できます。事故防止にも直結する話なんです。

一括注文のメリット・デメリット

一括注文には良いところも悪いところもあります。正直にお話ししますね。

メリット

- 単価が安くなる:これが一番大きいメリット!10着と100着では、1着あたりの価格が全然違います

- 色や仕様が統一される:ロットが違うと微妙に色が違ったりするんですが、一括なら完全に同じ

- 管理が楽:個別に注文するより、圧倒的に手間が省けます

デメリット

- 初期費用がドカンとかかる:当たり前ですが、まとまった予算が必要

- サイズ違いのリスク:これが一番怖い…間違えると大量返品のリスクあり

- 在庫管理が大変:一度にたくさん届くので、保管場所の確保も必要

でも、このデメリットって実は全部対策できるんです!この記事では、そのやり方をガッツリ教えちゃいますよ〜。

サイズ違いトラブルを完全回避する方法

正確なサイズ集計のポイント

ユニフォーム注文で一番恐いのが「サイズ違い」問題。これ、マジで会社の予算を直撃するんで、絶対に避けたいトラブルです。

まずは正確な人数把握から 「うちは30人の会社だから、30着注文すればOK!」って思ってませんか?実は、これが最初の落とし穴なんです。

実際に集計してみると:

- 現在の在籍者:30人

- 来月入社予定:2人

- 産休から復帰予定:1人

- 退職予定:1人

- 予備(汚れ・破損用):3〜5着

結果的に、35〜37着必要になったりします。この「予備」の考え方、めちゃくちゃ重要ですよ!

サイズ集計の具体的な手順

-

全員にサイズ調査表を配布

- 普段着ているサイズじゃなくて、実際に測定してもらう

- 身長・体重・胸囲・ウエストを記入してもらう

- 「ゆったり着たい」「ピッタリ着たい」の希望も聞く

-

サイズ表と照らし合わせ

- メーカーごとにサイズ基準が違うので要注意!

- 「普段Mサイズ」でも、そのメーカーだとLサイズってこともある

-

疑問があるサイズは個別確認

- 明らかに体型と合わないサイズを書いてる人がいたら、直接確認

- 恥ずかしがって小さいサイズを書く人、意外と多いんです…

集計表の作り方のコツ Excelで管理するなら、こんな感じの表を作ると便利です:

| 名前 | 身長 | 体重 | 胸囲 | ウエスト | 希望サイズ | 決定サイズ | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 田中 | 170 | 65 | 90 | 78 | M | M | |

| 佐藤 | 175 | 80 | 98 | 85 | L | L |

この表があると、後で「なんでこのサイズにしたんだっけ?」ってなった時も安心です。

試着サンプルの活用術

「試着サンプル?そんなのもらえるの?」って思った方、実は多くの業者さんがサンプル貸出をやってくれるんです!これを使わない手はないですよ〜。

サンプル活用の基本戦略

-

代表的なサイズを数種類借りる

- 一番多いサイズ(MやLなど)

- 特殊サイズ(XSやXXXLなど)

- 中間サイズで迷っている人がいるサイズ

-

実際の作業をしてもらう

- デスクワークなら、座った状態での着心地をチェック

- 立ち仕事なら、腕を上げたり屈んだりしてもらう

- 「見た目」だけじゃなくて「動きやすさ」も重要!

-

複数の人に試着してもらう

- 同じサイズでも体型によって感じ方が違う

- できれば男女両方に試してもらう

試着時のチェックポイント

- 肩幅:一番重要!ここが合わないと、他がどんなに良くてもダメ

- 袖の長さ:作業に支障がないか?

- 身幅:きつすぎない?ゆるすぎない?

- 着丈:長すぎて作業の邪魔にならない?

私の経験では、サンプル試着をしっかりやった注文は、サイズ違いトラブルが9割以上減りました。ちょっと手間はかかりますが、絶対にやった方がいいです!

返品コストを最小限に抑える賢い発注戦略

事前確認で失敗を防ぐチェックリスト

返品って、商品代金だけじゃなくて送料も往復でかかるし、時間もロスするし、本当にもったいないんですよね。でも、事前にちゃんと確認しておけば、ほとんどの返品は防げます!

発注前の必須チェックリスト

□ 商品仕様の確認

- 素材は希望通り?(ポリエステル100%、綿混など)

- 色は実際に見て確認した?(モニターの色と実物は違う!)

- ポケットの数や位置は仕様書通り?

- ファスナー、ボタンの種類は希望通り?

□ サイズ関連の確認

- サイズ表はメーカー公式のもの?

- 試着サンプルで確認済み?

- 予備のサイズ配分は適切?

□ 二次加工の確認

- 刺繍やプリントのデザインは最終確認済み?

- 加工位置は図面で確認した?

- 文字の誤字脱字はチェック済み?

□ 納期の確認

- 希望納期で本当に間に合う?

- 繁忙期(年度末、決算期など)を避けられている?

- 余裕をもったスケジュール?

「思ってたのと違う」を防ぐコツ 実際の注文では、こんな「思ってたのと違う」トラブルが多発します:

- 「ネイビーって言ったのに、届いたのは真っ黒に近い色だった」

- 「もっとしっかりした生地だと思ってた」

- 「ポケットがもう1個あると思ってた」

これを防ぐには、必ず現物サンプルを確認することが大切。「写真で見て決める」のは本当に危険です。

返品・交換条件の交渉術

どんなに気をつけても、「絶対に返品が発生しない」とは言い切れません。だからこそ、事前に返品・交換の条件をしっかり確認&交渉しておくことが重要なんです。

交渉すべきポイント

1. 不良品の定義を明確に

- どこまでが「不良品」として認められる?

- 微細な汚れや小さなほつれはどう扱う?

- 写真撮影して業者に確認してもらう流れを作る

2. サイズ違いの責任範囲

- 業者のサイズ表通りに注文したのに合わない場合は?

- 注文者のサイズ指定ミスの場合の対応は?

- 「試着OK」だった場合の扱いは?

3. 返品・交換にかかる費用

【理想的な条件例】

- 業者都合(不良品、仕様違いなど):全額業者負担

- 注文者都合(サイズ変更希望など):送料は注文者負担、商品は50%返金

- 未開封品:全額返金対応

交渉のコツ

-

複数社で相見積もりを取ってから交渉 「A社さんはこういう条件でしたが…」って言えると強い

-

長期的な関係をアピール 「今後も定期的に注文予定です」「他の関連会社にも紹介するかも」

-

具体的な数量と予算を提示 「今回100着、年間で300着くらいの予定」って具体的に

私の経験だと、「返品・交換の条件が良い業者」って、実は商品品質も高いことが多いんです。自分の商品に自信があるから、そういう条件を出せるんですよね。

二次加工で差をつけるカスタマイズテクニック

刺繍・プリントの選び方

ユニフォームに会社名やロゴを入れると、一気にプロっぽくなりますよね!でも、二次加工って実は奥が深くて、選び方を間違えると「安っぽく見える」「すぐに剥がれる」なんてトラブルも…。

刺繍 vs プリント、どっちを選ぶ?

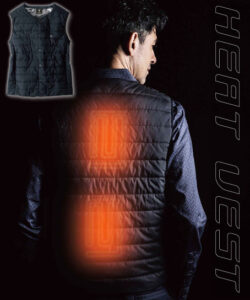

刺繍のメリット・デメリット

- ✅ 高級感がある、耐久性が高い

- ✅ 洗濯に強い、色落ちしにくい

- ❌ コストが高め、納期が長い

- ❌ 細かいデザインは表現しにくい

プリントのメリット・デメリット

- ✅ コストが安い、短納期

- ✅ 細かいデザインも表現可能

- ❌ 洗濯で剥がれやすい(種類による)

- ❌ 安っぽく見える場合がある

私のおすすめ選び方基準

- 長期間使用予定 → 刺繍

- 短期イベント用 → プリント

- 予算重視 → プリント

- 高級感重視 → 刺繍

- 細かいロゴ → プリント

- シンプルな文字 → 刺繍

加工位置の黄金ルール 加工位置って、めちゃくちゃ重要なんですよ!位置を間違えると、せっかくの加工が台無しになっちゃいます。

胸元加工

- 左胸が一般的(名札と被らない位置)

- 大きすぎると下品、小さすぎると見えない

- 目安:縦3cm × 横8cm程度

袖加工

- 左腕が一般的

- 腕を下ろした時に正面から見える位置

- 作業で擦れる位置は避ける

背中加工

- 大きなロゴを入れる場合に最適

- 肩甲骨の間あたりがベスト位置

- ただし、コスト高め

加工タイミングと品質管理

二次加工のタイミングって、実は超重要なんです。これを間違えると、納期遅延や品質トラブルの原因になっちゃいます。

加工タイミングの基本パターン

パターン1:ユニフォーム到着後に加工

- メリット:実物を確認してから加工できる

- デメリット:トータル納期が長くなる

- 向いてる場面:初回注文、品質を重視したい場合

パターン2:同時進行で加工

- メリット:納期短縮、コスト削減

- デメリット:ユニフォーム自体に問題があった場合のリスク

- 向いてる場面:信頼できる業者、リピート注文

品質管理のチェックポイント 加工が完了したら、必ずチェックしてほしいポイントがあります:

-

文字・ロゴの確認

- 誤字脱字はない?

- デザインは指定通り?

- 色は想定通り?

-

位置の確認

- 指定した位置に正確に加工されている?

- 左右のバランスは取れている?

- 複数着で位置がバラバラじゃない?

-

加工品質の確認

- 刺繍の糸が飛び出していない?

- プリントに気泡やシワがない?

- 縫製部分に問題がない?

不良加工を見つけた時の対応 もし加工不良を見つけても、パニックになる必要はありません。冷静に対応すれば、ちゃんと解決できます:

-

写真を撮って記録

- 不良箇所の写真を複数角度から

- 全体の写真も撮影

- 枚数や位置も記録

-

業者に即座に連絡

- 電話で状況を説明

- 写真をメールで送付

- 希望する対応方法を伝える

-

今後の対策を相談

- 残りの商品の品質確認方法

- 納期への影響

- 再発防止策

私の経験だと、最初から「クレームを言ってやる!」って構えるより、「一緒に解決しましょう」っていう姿勢の方が、業者さんも協力的になってくれることが多いです。

納期管理で絶対に失敗しない計画の立て方

余裕をもった納期設定のコツ

ユニフォーム注文での納期遅延、これは本当にシャレにならないトラブルです。新しいスタッフの入社日に間に合わない、イベントに間に合わないなど、会社の信用問題に関わることもありますからね。

業界別・標準的な納期の目安

既製品(無地)の場合

- 在庫あり:3〜5日

- 取り寄せ:7〜14日

- 特殊サイズ:14〜21日

二次加工込みの場合

- プリント加工:+7〜10日

- 刺繍加工:+10〜14日

- 特殊加工:+14〜21日

オーダーメイドの場合

- 標準仕様:30〜45日

- 特殊仕様:45〜60日

- 完全オリジナル:60〜90日

でも、これはあくまで「標準的な」納期。実際には、こんな要因で納期が変動します:

納期が延びる要因

- 年度末(2〜3月)の繁忙期

- 大型連休前後

- メーカーの製造トラブル

- 天候による配送遅延

- サイズ変更や仕様変更

納期短縮のウラ技

-

分納対応を相談 「全部一度に届かなくても、半分先に届けてもらえません?」

-

在庫品の活用 「完全希望通りじゃなくても、近い商品で在庫があるものは?」

-

加工の簡素化 「刺繍からプリントに変更したら、どれくらい納期短縮できます?」

緊急時の対応策

「えっ、来週までに絶対必要なのに、業者から『間に合わない』って連絡が…」そんな緊急事態、実は意外と起こるんです。でも、諦めるのはまだ早い!

緊急時の対応手順

Step1:現状把握

- 何が原因で遅れているのか?

- 部分的に先行納品は可能か?

- 他の業者への変更は可能か?

Step2:優先順位の整理

- 絶対に必要な数量は何着?

- 二次加工は本当に必須?

- 代替案は検討できる?

Step3:複数の解決策を検討

【緊急時の解決策例】

1. 分納対応:必要最小限を先行納品

2. 代替品:似た商品での一時対応

3. レンタル:短期間のレンタル利用

4. 既製品活用:市販品での緊急対応

5. 業者変更:別業者での急ぎ対応

私が実際に使った緊急対応法 昔、新店舗オープンに間に合わなくなった時は、こんな方法で乗り切りました:

- 必要最小限(店長とリーダー分)を先行納品

- 残りスタッフは一時的に既製品(無地)で対応

- 1週間後に加工済み商品が届いてから交換

結果的に、オープンには間に合ったし、お客様にも特に違和感を持たれませんでした。

緊急時に頼りになる業者の見つけ方 普段から「緊急対応可能な業者」を1〜2社、連絡先を控えておくと安心です。

- 24時間以内に返答してくれる

- 分納・部分納品に対応してくれる

- 他社の遅延をカバーしてくれる

- 多少高くても品質を維持してくれる

こういう業者さんとは、普段から良い関係を築いておくことが大切ですね。

不良品対応とアフターサービスの活用法

検品のポイントと不良発見時の対処

商品が届いた時の検品、「面倒だな〜」って思って適当にやってませんか?実は、この検品作業がめちゃくちゃ重要なんです!後で不良が見つかると、対応が大変になっちゃいますからね。

効率的な検品の流れ

Step1:全体数量の確認

- 注文数と届いた数が一致している?

- サイズ別の内訳は正しい?

- 付属品(ハンガー、予備ボタンなど)は全て揃っている?

Step2:外観チェック

- 明らかな汚れや破れはない?

- 色ムラや色違いはない?

- 縫製部分に問題はない?

- ファスナー、ボタンは正常に動く?

Step3:サイズ・仕様確認

- 実際のサイズは表示通り?

- 素材は指定通り?

- ポケット位置、数は仕様書通り?

Step4:二次加工チェック(該当する場合)

- 文字、ロゴに誤りはない?

- 加工位置は正確?

- 加工品質に問題はない?

不良品を見つけた時の黄金ルール

-

まずは全体を確認 1着だけの問題?それとも複数着に共通する問題?

-

写真で記録 状況がよくわかる写真を複数枚撮影

-

業者に即座に連絡 時間が経つほど、対応が難しくなります

-

冷静に状況説明 感情的にならず、事実を正確に伝える

「これって不良品?」判断に迷った時 実際の現場では、「これくらいなら許容範囲?」って判断に迷うケースも多いんです。

【判断基準の例】

◆明らかに不良品

- 大きな汚れ、破れ

- 縫製不良(ほつれ、縫い目のずれ)

- サイズ表示と実寸の大きな違い

- 二次加工の明らかなミス

◆グレーゾーン

- 微細な汚れ

- 小さなほつれ

- 微妙な色の違い

- 縫い目のわずかなずれ

迷った時は、業者に写真を送って判断してもらうのがベスト。「この程度なら交換しますよ」って言ってくれる業者も多いです。

長期的なメンテナンスと買い替え計画

ユニフォームって「一度買ったらおしまい」じゃないんです。長期的な視点でメンテナンスや買い替え計画を立てることで、コスト削減と品質維持の両方が実現できますよ!

ユニフォームの寿命目安

デスクワーク用

- 使用頻度:週5日

- 寿命目安:2〜3年

- 交換のサイン:色あせ、毛玉、型崩れ

軽作業用

- 使用頻度:週5日

- 寿命目安:1〜2年

- 交換のサイン:擦り切れ、汚れの蓄積

重作業用

- 使用頻度:週5日

- 寿命目安:6ヶ月〜1年

- 交換のサイン:安全性に関わる劣化、機能性の低下

長持ちさせるメンテナンスのコツ

洗濯方法の統一 ユニフォームの寿命を左右する一番大きな要因が「洗濯方法」です。スタッフにちゃんとした洗濯方法を伝えることで、寿命が1.5倍〜2倍変わることもあります!

【推奨洗濯方法】

1. 裏返しにして洗濯ネットに入れる

2. 中性洗剤を使用(漂白剤は避ける)

3. 水温は30度以下

4. 脱水時間は短めに設定

5. 陰干しで自然乾燥

6. アイロンは中温で、当て布を使用

予備着の活用戦略 「予備なんて必要ない」って思ってる方、ちょっと待ってください!予備着の戦略的活用で、トータルコストが大幅に削減できるんです。

予備着の適正枚数

- 10名以下の職場:2〜3着

- 11〜30名の職場:3〜5着

- 31名以上の職場:全体の15〜20%

予備着の使い道

- 緊急時の貸出:汚れ、破損時の一時的な対応

- 新入社員の即日対応:サイズが合えばすぐに支給可能

- 洗い替え対応:連勤時の清潔な着用

- イベント時の追加需要:展示会、来客時など

計画的な買い替えスケジュール 無計画に「汚れたから買い替え」じゃなくて、戦略的に買い替え計画を立てると、予算も管理しやすいし、常にキレイなユニフォームを維持できます。

年間買い替えパターンの例

【3年計画の例】

1年目:全員分購入(100着)

2年目:予備+新入社員分(10着)

3年目:劣化の早い部署から部分更新(30着)

4年目:残り部署の更新(70着)+ 全体見直し

買い替えタイミングの判断基準

- 見た目の劣化:お客様から見て「古い」と感じるレベル

- 機能性の低下:作業効率や安全性に影響するレベル

- 衛生面の問題:洗濯しても汚れや臭いが取れないレベル

- サイズ変更の必要性:体型変化や新しいスタッフの加入

コスト削減の裏技 長期的な関係を築いている業者さんなら、こんな交渉も可能です:

- 段階的買い替え割引:「毎年〇着ずつ購入するので、単価を下げてもらえません?」

- 下取りサービス:古いユニフォームを下取りに出して、新品購入時に割引

- メンテナンスサービス:業者によるクリーニングや補修サービス

- 在庫管理代行:業者に予備在庫を管理してもらい、必要な時にすぐ納品

まとめ:失敗しないユニフォーム一括注文の極意

長い記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました!ここまで読んでくれたあなたなら、もうユニフォーム一括注文で失敗することはないはずです。

最重要ポイントのおさらい

-

サイズ違いは事前の徹底確認で99%防げる

- 正確な人数把握と体型調査

- 試着サンプルの積極活用

- 疑問があるサイズは必ず個別確認

-

返品コストは交渉と事前確認で最小化できる

- 発注前のチェックリスト活用

- 返品・交換条件の事前交渉

- 現物サンプルでの最終確認

-

二次加工は品質とコストのバランスが重要

- 用途に応じた加工方法の選択

- 加工位置とタイミングの最適化

- 品質管理の徹底

-

納期管理は余裕をもったスケジュールが基本

- 標準納期+αでの計画立案

- 緊急時対応策の事前準備

- 信頼できる業者との関係構築

-

長期的視点でのメンテナンスと買い替え計画

- 適切な検品とアフターケア

- 計画的な買い替えスケジュール

- コスト削減のための業者との協力関係

最後に:業者選びが全てを左右する 実は、この記事で紹介したノウハウの多くは「良い業者さんと出会えるか」にかかっています。

良い業者さんの特徴:

- ✅ レスポンスが早い(24時間以内に返答)

- ✅ 質問に対して具体的でわかりやすい回答をくれる

- ✅ リスクやデメリットもちゃんと説明してくれる

- ✅ アフターサービスが充実している

- ✅ 長期的な関係を重視してくれる

逆に、こんな業者さんは要注意:

- ❌ 価格の説明が曖昧

- ❌ 都合の悪い質問をはぐらかす

- ❌ 「大丈夫です」「問題ありません」ばかり言う

- ❌ 契約を急かしてくる

- ❌ アフターサービスについて説明しない

あなたの会社に最適なユニフォームを見つけよう ユニフォームって、単なる「服」じゃないんです。会社のブランドイメージを表現し、スタッフの一体感を生み、お客様との信頼関係を築く重要なツール。だからこそ、妥協せずに最適なものを選んでほしいんです。

この記事で紹介したノウハウを使って、あなたの会社にぴったりのユニフォームを見つけてくださいね。きっと、スタッフのみんなも「このユニフォーム、着てて気持ちいい!」って言ってくれるはずです。

何か質問や不安なことがあったら、遠慮せずに業者さんに相談してみてください。良い業者さんなら、きっと親身になって答えてくれますよ!

P.S. ユニフォーム選びで一番大切なのは「スタッフが気持ちよく着られること」です。どんなにコストを抑えても、どんなにデザインが良くても、着る人が「嫌だな」と思うようなユニフォームでは意味がありません。

ぜひ、スタッフのみんなの意見も聞きながら、全員が納得できるユニフォームを選んでくださいね。きっと素敵なユニフォームに出会えるはずです!

この記事があなたのユニフォーム選びの参考になれば嬉しいです。成功をお祈りしています!