- ホーム >

- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >

- 作業着 >

- 建設現場で差が出る防寒着の選び方:現場目線で比較!

建設現場で差が出る防寒着の選び方:現場目線で比較!

建設現場で差が出る防寒着の選び方:現場目線で比較!

目次

建設現場の防寒着、適当に選んでない?

冬の現場で本当に必要な機能って何?

冬の建設現場、マジで寒いですよね。朝イチの現場とか、手がかじかんで工具すらまともに握れない。そんな時に頼りになるのが防寒着なんですけど、「暖かければなんでもいいや」って思ってません?

実はそれ、けっこう危険な考え方なんです。

建設現場の防寒着に求められるのは、ただの「暖かさ」じゃありません。静電気による火災リスク、高所作業での安全性、突然の雨や雪への対応、火花が飛ぶ作業環境での耐火性…。普通のアウトドアウェアやファッションブランドの防寒着じゃカバーできない、現場特有の要求があるんですよ。

ホームセンターで売ってる激安防寒着を着て現場に来た新人が、フルハーネスの装着でめちゃくちゃ手間取ってるのを見たことありませんか? あるいは、溶接作業中に火花で穴が開いて、ヒヤッとした経験とか。そう、現場の防寒着選びは、実は安全管理の一部なんです。

安物買いで失敗した先輩の話

うちの現場にいた先輩の話なんですけど、ネットで「激安!暖かい!」って謳ってる防寒着を買ったんですよ。確かに値段は普通の作業用防寒着の半額以下。「これで十分じゃん」って自慢してたんです。

でも、その防寒着、使い始めて1週間で問題発覚。まず、重機に乗る作業の時に静電気がバチバチ。帯電防止機能がゼロだったんですね。さらに、雨の日に着たら30分でびしょ濡れ。「防水」じゃなくて「撥水」だったらしく、本降りには全く対応できなかったと。

極めつけは、溶接補助に入った時。火花が当たった瞬間、生地が溶けて穴が開いたんです。防炎加工なし。これ、下手したら大怪我ですよ。

結局その先輩、ちゃんとした作業用防寒着を買い直してました。「安物買いの銭失いどころか、命失いになるところだった」って苦笑いしながら。最初からちゃんとした機能を持った防寒着を選んでおけば、無駄な出費も危険も避けられたんですよね。

絶対押さえたい!防寒着の4大チェックポイント

帯電防止機能:静電気が引き起こす現場の危険

「静電気くらい、バチッとするだけでしょ?」って思ってたら大間違い。建設現場における静電気は、マジで危険なんです。

重機やクレーンの操作、燃料タンク周辺での作業、可燃性の塗料や溶剤を扱う時…。こういう場面で静電気が発生すると、最悪の場合、火災や爆発につながります。実際、静電気が原因の労働災害って毎年報告されてるんですよ。

帯電防止機能がある防寒着は、生地に導電性の繊維を織り込んでいて、体に溜まった静電気を逃がしてくれる仕組み。特殊な糸を使ってるから、洗濯してもこの機能は持続します。

チェックポイントとしては、商品タグに「帯電防止」「静電気防止」「JIS T8118適合」などの表示があるかどうか。特にJIS規格に適合してるやつは信頼性が高いです。重機オペレーター、危険物取扱作業、給油作業が多い人は、この帯電防止機能は絶対に妥協しちゃダメ。命に関わる話ですから。

フルハーネス対応:命綱との相性が生死を分ける

2022年1月から、高さ2m以上での作業はフルハーネス型墜落制止用器具の着用が完全義務化されましたよね。で、ここで問題になるのが防寒着との相性なんです。

普通の防寒着だと、フルハーネスを装着する時にめちゃくちゃ邪魔になる。特に腰ベルトや肩のストラップ部分が、防寒着の厚みでうまく締まらない。これ、見た目は装着してるけど、実は安全性が確保できてない状態なんですよ。危なすぎる。

フルハーネス対応の防寒着は、最初からハーネスを装着することを想定して設計されてます。具体的には、腰回りに専用の開口部やスリットがある、肩や胸のD環を出しやすい構造、背中部分が引っ張りに強い生地と縫製、ハーネスのベルトが通せるループ付き、といった特徴があります。

実際に試着する時は、自分が使ってるフルハーネスを持って行って、実際に装着してみるのがベスト。きちんとフィットして、安全帯が機能するかを確認してください。高所作業が多い職種の人は、この機能は絶対必須。命綱が機能しない防寒着とか、もはや防寒着の意味ないですから。

防水性能:雨でも雪でも快適に作業できるか

建設現場って、雨が降ったからって必ず休みになるわけじゃないですよね。小雨なら普通に作業続行。そんな時に防水性能の低い防寒着だと、マジで地獄を見ます。

ここで注意したいのが「防水」と「撥水」の違い。撥水加工は、表面で水を弾く程度。小雨や雪なら大丈夫だけど、本降りだと30分もすれば染み込んできます。しかも洗濯すると効果が落ちる。

一方、防水加工は、生地自体に水を通さない加工や、防水フィルムをラミネートしてるタイプ。耐水圧という数値で表されていて、10,000mm以上あれば本格的な雨でも大丈夫。20,000mm以上だと暴風雨レベルでも対応できます。

現場でおすすめなのは、耐水圧10,000mm以上、透湿性5,000g/m²/24h以上(蒸れにくさ)、シームテープ処理(縫い目からの浸水を防ぐ)、止水ファスナー採用、といった仕様です。

特に外構工事、土木作業、冬場の現場が多い人は、防水性能はケチっちゃダメ。濡れた状態で作業を続けると、体温が奪われて低体温症のリスクもありますからね。

防炎加工:溶接火花から身を守る最後の砦

溶接、切断、グラインダー作業…。火花が飛ぶ作業って建設現場じゃ日常茶飯事ですよね。この火花、温度でいうと1,000℃以上あるんですよ。

防炎加工されてない防寒着だと、火花が当たった瞬間に生地が溶けたり、穴が開いたり、最悪の場合は着衣着火で大怪我につながります。実際、着衣着火による労災は年間100件以上報告されてるんです。

防炎加工には大きく分けて2種類あります。後加工型は普通の生地に防炎剤を染み込ませるタイプで、コストは安いけど洗濯すると効果が落ちます。素材型は最初から燃えにくい繊維(アラミド繊維、難燃ポリエステルなど)を使ってるタイプで、洗濯しても性能が落ちません。値段は高めだけど、長期的にはコスパいいです。

防炎性能のチェックポイントは、「防炎」「難燃」の表示、JIS T8118(静電気帯電防止作業服)、消防法に基づく防炎性能試験合格品などの表記です。

溶接工、鉄骨工事、配管工など、火気を扱う作業が多い人は、防炎機能は絶対に必要。「今まで事故がなかったから大丈夫」じゃなくて、「事故が起きる前に対策」が基本ですからね。

作業内容別・おすすめ防寒着の選び方

高所作業メイン:フルハーネス×動きやすさ重視

足場組み、鉄骨建方、外壁作業…。高所作業がメインの職種の人が防寒着を選ぶ時、一番のポイントはやっぱり「フルハーネスとの相性」です。

でも、それだけじゃダメ。高所作業って、はしごを登ったり、狭い場所での作業だったり、けっこう体を動かすシーンが多いんですよね。だから、ストレッチ性や軽量性も超重要。

優先すべき機能は、フルハーネス対応構造(これは絶対)、4方向ストレッチ素材、軽量(重いと疲労が倍増)、動きやすい立体裁断、防水性(高所は風雨が強い)です。

素材としては、ストレッチ入りのポリエステル生地がおすすめ。あと、意外と見落とされがちなのが「ポケット位置」。フルハーネスを装着すると、腰ポケットが使いにくくなるんですよ。だから、胸ポケットや腕ポケットが充実してるデザインを選ぶと、作業効率が全然違います。

高所作業だと視認性も重要。反射材や蛍光カラーの切り替えが入ってると、他の作業員からの視認性が上がって安全性アップ。特に冬場は日が短いから、これけっこう大事です。

溶接・火気作業:防炎性能は妥協できない

溶接工、配管工、鉄工所勤務…。火花や高温環境で作業する人にとって、防炎性能は文字通り命を守る機能です。正直、この職種で防炎加工のない防寒着を着るのは、自殺行為に近い。

必須機能は、防炎加工(できれば素材型)、襟が高いデザイン(首元の保護)、袖口が絞れる or マジックテープ式(火花の侵入防止)、表面が滑らか(火花が引っかからない)、帯電防止(ガス溶接など可燃性ガスを扱う場合)です。

素材は、アラミド繊維混紡や難燃ポリエステルがベスト。溶接専用の防寒着もあって、これは皮革パッチ(本革の補強)が付いてたり、より高温に耐えられる設計になってます。値段は2〜3万円と高めだけど、安全性を考えたら絶対にケチっちゃダメなポイント。

あと、溶接作業だとフェイスシールドやマスクを装着するから、フードは邪魔になることが多い。フード無しか、脱着式のフードを選ぶのがコツです。

外構・土木工事:防水+耐久性がマスト

造園、舗装、土工事、外構工事…。屋外作業がメインで、泥や水に触れる機会が多い職種の人は、防水性と耐久性を最優先で選びましょう。この手の作業って、膝をついたり、資材を運んだり、けっこうハードに服を使うんですよね。

重視すべきポイントは、高防水性(耐水圧15,000mm以上)、耐久性の高い生地(リップストップ織りなど)、補強縫製(肩、肘、裾など)、泥汚れが落ちやすい表面加工、透湿性(汗冷えしない)です。

素材は、ナイロンやポリエステルのリップストップ織りがおすすめ。これ、釣り糸みたいな強い糸を格子状に織り込んでて、破れにくいんですよ。多少引っ掛けても、そこから裂けていかない。

土木系の現場だと、泥はねや泥汚れがすごいから、濃い色(ネイビー、ブラック、カーキ)を選ぶと汚れが目立たなくていい感じ。洗濯も、家庭用洗濯機でガンガン洗えるタイプを選びましょう。

重機オペレーター:帯電防止で安全確保

ショベルカー、ブルドーザー、クレーン…。重機を操作する人の防寒着選びで最優先すべきは「帯電防止機能」です。重機のキャビン内って、乾燥してるし、シートとの摩擦もあるし、静電気がめちゃくちゃ溜まりやすいんですよ。

必須機能は、帯電防止(JIS T8118適合が理想)、座った時に窮屈じゃない設計、キャビン内での脱ぎ着のしやすさ、ある程度の防水性(乗り降り時)です。

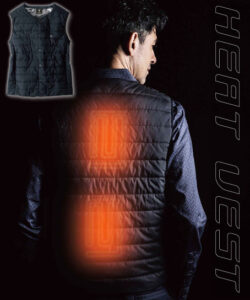

重機オペレーターって、キャビン内は暖房効いてるから、防寒着の中はけっこう暑くなるんですよね。だから、温度調節しやすいように、ジップ式の中綿ベストが取り外せるタイプとか、ベンチレーション(通気口)がついてるやつがおすすめ。

キャビンの乗り降りで、狭いステップや手すりを使うから、動きやすさも大事。ストレッチ素材や、脇下にマチがあるデザインだと、腕の上げ下げがラクです。

現場のプロが語る!防寒着選びの失敗例

「安くて暖かい」だけで選んだら大失敗

知り合いの電工さんの話なんですけど、ネット通販で「最強防寒!この冬売れ筋No.1!」みたいな謳い文句の防寒着を買ったんですって。価格は7,980円。「普通の作業用防寒着の半額以下じゃん、ラッキー!」って。

届いた商品、確かに分厚くて暖かそう。実際、着てみたら保温性は悪くない。でも、実際の現場で使い始めたら問題続出。重機に乗るたびに静電気でバチバチ(帯電防止なし)、動くとゴワゴワして作業しづらい(ストレッチ性ゼロ)、小雨で30分作業したら中までビショ濡れ(撥水のみ)、裾や袖口から風が入ってきて結局寒い(設計が甘い)、洗濯したら中綿が偏ってペラペラに(品質が低い)。

結局、1ヶ月で着なくなって、ちゃんとした作業用防寒着を買い直し。「最初から2万円くらいの良いやつ買っとけば、8,000円をドブに捨てずに済んだのに…」って後悔してました。

教訓:安さだけで選ぶと、結局は高くつく。現場作業に必要な機能がちゃんと備わってるかを確認することが大事。

フルハーネスの邪魔になって使えなかった話

足場職人の後輩が、某スポーツブランドのアウトドア用ダウンジャケットを着て現場に来たことがあるんです。「登山用だから防寒性能バッチリっしょ!」って。値段も3万円くらいした高級品。確かに暖かい。デザインもカッコいい。

でも、現場で致命的な問題が。フルハーネスが装着できない。正確には、装着はできるんだけど、ダウンジャケットの厚みでベルトがきちんと締まらない。特に腰ベルトの部分が、ダウンの膨らみでフィット感がゼロ。これ、万が一墜落した時にハーネスから体が抜ける可能性があるんですよ。超危険。

結局、職長に「その格好じゃ高所作業はさせられない」って止められて、その日は事務所待機。翌日からは、ちゃんとフルハーネス対応の作業用防寒着を買い直して着てました。

アウトドア用のウェアって、確かに高性能なんですけど、建設現場の安全装備との相性は考えられてないんですよね。用途が違うから当然なんだけど、これ意外と気づかない人が多い。

教訓:いくら高性能でも、現場の安全基準を満たせなければ意味がない。特にフルハーネス対応は妥協できないポイント。

防水じゃなくて撥水だった…雨の日に後悔

造園業の知人が、「防水防寒着」って書いてあるやつをホームセンターで買ったんですけど、実は「撥水加工の防寒着」だったんです。タグをよく見たら、小さく「撥水加工」って書いてあったらしい。

最初のうちは、小雨程度なら水を弾いてくれるし、「これで十分じゃん」って思ってたと。でも、ある日の本格的な雨の現場で悲劇が。工期の都合で作業中止にできなくて、雨の中、外構工事を続けることに。

30分後、肩から水が染み込んできて、1時間後には背中までびしょ濡れ。防寒着の中に着てるシャツまで湿ってきて、体温がどんどん奪われる。寒すぎて指先の感覚がなくなって、作業どころじゃない状態に。

結局、現場監督が見かねて「もう上がっていいよ」って言ってくれたらしいんですけど、体が冷え切っててその後2日間体調崩したとか。

「防水」と「撥水」って、一文字違いだけど性能は天と地の差。撥水は表面で水を弾くだけで、持続的な雨には対応できない。防水は生地自体が水を通さない構造になってる。

教訓:商品説明を鵜呑みにせず、タグの表記をしっかり確認。特に「防水」と「撥水」の違いは要チェック。

長持ちさせる!防寒着のメンテナンス術

洗濯で防水・防炎性能を落とさないコツ

作業用防寒着、けっこう高い買い物ですよね。だからこそ、長く使いたい。でも、間違った洗濯方法で機能性を損なってる人、めちゃくちゃ多いんです。

防水性能を維持する洗濯方法は、洗濯頻度は月1〜2回程度(洗いすぎ注意)、中性洗剤を使う(柔軟剤は絶対NG!)、洗濯ネット使用、水温は30℃以下、脱水は短時間(1分程度)、陰干し、という手順です。

柔軟剤がNGな理由、知ってます? 柔軟剤って、繊維の表面に油分の膜を作るんですよ。これが透湿性を損なって、蒸れやすくなる。防水フィルムの表面も劣化させちゃう。マジで百害あって一利なし。

洗剤も、普通の洗濯洗剤より、アウトドアウェア専用の洗剤がベスト。ニクワックスとか、グランジャーズとか。ちょっと高いけど、防水性能を維持しながら洗えるから、長い目で見ればコスパいいです。

防炎加工の防寒着は、特に慎重な扱いが必要。洗濯温度は40℃以下厳守、漂白剤は使用禁止、乾燥機は低温設定(できれば自然乾燥)、アイロンがけは当て布使用です。

後加工型の防炎加工は、洗濯回数が増えると効果が落ちてきます。だいたい20〜30回の洗濯で性能低下が顕著になるので、定期的な再加工が必要。専門業者に出すと、5,000円前後で再加工してくれます。

シーズンオフの保管方法

春になって防寒着が必要なくなったら、適当にクローゼットに突っ込んで終わり…じゃダメなんです。正しく保管しないと、次のシーズンに着ようと思ったらカビだらけとか、ファスナーが錆びてるとか、悲劇が起こります。

正しい保管手順は、まずしっかり洗濯してシーズン中についた汗、皮脂、汚れを完全に落とす。次に完全乾燥させる。洗濯後、最低でも2日は陰干し。ちょっとでも湿気が残ってると、カビます。

その後、撥水スプレーでメンテナンス。防水性能を復活させるために、撥水スプレーを全体にムラなく吹きかける。これ、次シーズン使う時まで効果が持続します。

最後にハンガー保管。たたんで保管すると、中綿が潰れて保温性が落ちる。できれば厚手のハンガーにかけて、余裕のあるスペースに吊るす。

保管場所の条件は、直射日光が当たらない、湿気が少ない、風通しがいい、虫がつきにくい(防虫剤使用)場所です。クローゼットの奥とか、押入れの上段がベスト。地下室や倉庫は湿気が多いからNGです。

まとめ:現場に合った防寒着で冬を乗り切ろう

機能性チェックリスト再確認

ここまで見てきた内容を、最後にチェックリストとしてまとめておきます。防寒着を選ぶ時、このリストを参考にしてみてください。

全職種共通でチェックすべき項目: □ 保温性は十分か □ 動きやすさ(ストレッチ性) □ 耐久性のある生地と縫製 □ 適切なサイズ感 □ 洗濯のしやすさ

職種・作業内容別の追加チェック項目:

高所作業:□ フルハーネス対応 □ 軽量性 □ 視認性 溶接・火気作業:□ 防炎加工 □ 帯電防止 □ 襟の高さ 外構・土木:□ 防水性(耐水圧10,000mm以上) □ 耐久性 □ 汚れの落ちやすさ 重機操作:□ 帯電防止 □ 座り心地 □ 温度調節のしやすさ

このチェックリストを見ながら、自分の作業内容に必要な機能を洗い出して、優先順位をつけてみてください。全部の機能を完璧に満たす防寒着ってなかなかないので、「絶対に必要な機能」と「あったら嬉しい機能」を分けて考えるのがコツです。

投資する価値がある防寒着の見極め方

防寒着の価格帯って、安いもので5,000円くらいから、高いもので3万円以上までピンキリですよね。「高ければいい」ってわけでもないし、「安くて機能的」なものもある。じゃあ、どう判断すればいいのか。

見極めのポイントは、まず「自分の作業環境でのリスク」を考えること。高所作業が多い人がフルハーネス非対応の安物を選ぶのは、安全性を金で買えてないってこと。逆に、重機オペレーターが高価な溶接用防寒着を買っても、オーバースペックで無駄。

次に「使用頻度と耐用年数」。毎日現場に出る人と、月に数回の人では、コスパの考え方が違います。毎日使うなら、2万円の防寒着を3年使えば、1日あたり約18円。これって、めちゃくちゃコスパいいんですよ。

最後に「機能のバランス」。全ての機能がハイスペックである必要はなくて、自分に必要な機能が充実してればOK。例えば、屋内作業メインなら防水性は低くてもいいし、火気を扱わないなら防炎加工は必須じゃない。

冬の建設現場は、想像以上に過酷です。寒さで集中力が落ちると、事故のリスクも上がる。だからこそ、自分の命と体を守るための防寒着選びは、妥協しちゃいけない。

この記事で紹介した「帯電防止」「フルハーネス対応」「防水」「防炎」という4つのキーワードを頭に入れて、自分の作業内容に最適な防寒着を見つけてください。そして正しいメンテナンスで長く使う。それが、安全で快適な冬の現場作業につながります。

今年の冬は、ちゃんとした防寒着で、安全に乗り切りましょう!