- ホーム >

- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >

- 作業着 >

- 失敗しないサイズ選びとレイヤリング術 ― 冬の作業着の正解

失敗しないサイズ選びとレイヤリング術 ― 冬の作業着の正解

失敗しないサイズ選びとレイヤリング術 ― 冬の作業着の正解

目次

冬の作業着、なぜサイズ選びで失敗するのか?

「ジャストサイズ」の罠にハマってない?

正直言って、冬の作業着選びで一番多い失敗パターンって「普段着と同じ感覚で選んじゃった」ってやつなんですよ。

夏場の作業着だったら、動きやすさ重視でジャストサイズを選ぶのは正解です。でも冬になると話は別。なぜかって?答えは簡単、「重ね着」が必要だからです。

試着室で1枚だけ羽織って「おっ、ピッタリじゃん!」って思って買ったはいいものの、いざ現場でインナーやフリースの上に着てみたら…「あれ?腕が上がらない」「肩が突っ張る」なんて経験、ありませんか?

これ、本当にあるあるなんです。特に通販で買う場合、試着できないからこそ、このジャストサイズの罠にハマりやすいんですよね。

冬の作業現場で本当に必要なゆとりとは

じゃあ実際、どれくらいのゆとりが必要なのか。

結論から言うと、インナー+ミドルレイヤー(フリースやベストなど)+アウターの3層を想定した場合、通常より5〜10cm程度の余裕が理想的です。

でもここで注意。「じゃあとりあえず大きめ買っとけばいいんでしょ?」っていうのもまた違うんです。大きすぎると今度は別の問題が出てくる。

- 袖や裾が長すぎて機械に巻き込まれる危険性

- ダボダボで動きづらく、作業効率ダウン

- 風が入り込んで逆に寒い

つまり、「ちょうどいいゆとり」を見極めることが超重要ってわけです。この後の章で、その具体的な選び方をガッツリ解説していきますね。

プロが教える!冬の作業着サイズ選びの3つの鉄則

重ね着前提で「ワンサイズアップ」が基本

まず押さえておきたい基本ルールがこれ。普段着ているサイズより1サイズ上を選ぶ。

例えば、夏場にMサイズを着ている人なら、冬用の作業着はLサイズを選ぶのがセオリーです。身長170cm前後でMサイズがちょうどいいって人でも、冬場はLサイズにしておくと失敗が少ない。

ただし例外もあります。それは「もともとゆったりめのシルエット」として設計されている作業着。最近増えてきてるんですよね、こういうの。商品説明に「ゆったりシルエット」とか「重ね着対応」って書いてあったら、ワンサイズアップしなくても大丈夫なケースが多いです。

肩幅と袖丈、どっちを優先すべき?

サイズ選びで迷った時、優先すべきは**断然「肩幅」**です。

なぜかというと、肩幅が合ってないと根本的に動きづらいから。袖丈は多少長くても折り返せばいいし、短くてもインナーで調整できます。でも肩幅だけは誤魔化しが効かない。

肩幅が小さすぎると:

- 肩が前に入って猫背になる

- 腕を上げる動作がつらい

- 肩甲骨周りが突っ張って疲れやすい

逆に大きすぎると:

- 肩の位置がズレて見た目がだらしない

- 腕の可動域が逆に狭くなる

理想は、肩の縫い目が実際の肩の位置より1〜2cm外側に来るくらい。これが冬の作業着における「ちょうどいい肩幅」です。

試着時にチェックすべき「5つの動作」

通販だと難しいんですが、もし実店舗で試着できるなら、必ずこの5つの動作をチェックしてください。

①両腕を真上に上げる 天井に向かって両手を伸ばした時、裾がめくれ上がりすぎないか、脇の下が突っ張らないかを確認。

②しゃがむ動作 完全にしゃがんだ状態で、背中や腰回りが突っ張らないかチェック。配管工事や設備メンテナンスなど、しゃがむ作業が多い人には超重要。

③肩を大きく回す 前後に肩をグルグル回してみて、肩甲骨周りの動きがスムーズかどうか確認しましょう。

④物を持ち上げる動作 重いものを持ち上げるイメージで、前かがみになって腕を前に出す。この時に背中が突っ張ったらサイズアウトです。

⑤腕を横に伸ばす 両腕を肩の高さで横に伸ばした状態。この時に脇や肩周りに違和感がなければOK。

これ、全部クリアできればそのサイズは間違いなくあなたに合ってます。

失敗例から学ぶ!NGサイズ選びパターン集

「夏用と同じサイズでOK」という勘違い

これ、本当に多いんですよ。「俺、年中Lサイズだから」って思考停止しちゃうパターン。

実際、とある建設現場で働くAさん(30代)の失敗談を聞いてみましょう。

「いつも夏場はLサイズの作業着を着てて、何の問題もなかったんです。だから冬用もLサイズをポチッと。届いて着てみたら、まあ着れるには着れるんですが…中にフリース着たら腕が曲げづらくて。高所作業の時とか、正直ヤバかったですね。結局XLサイズを買い直しました」

Aさんの場合、夏場は作業着1枚+薄手のインナーだけ。でも冬は作業着+厚手インナー+フリースの3層。当然、同じサイズじゃ無理があるわけです。

季節によって「最適なサイズは変わる」。これ、覚えておいてください。

「大きめを買えば安心」の落とし穴

逆のパターンもあります。「失敗したくないから、とりあえず大きめで!」っていう選び方。

これも実はリスキーなんです。

倉庫作業をしているBさん(40代)の体験談:

「身長172cmでいつもはLなんですが、重ね着のこと考えてXLを買ったんです。そしたら袖が長すぎて、フォークリフト運転する時に邪魔で。袖が操作レバーに引っかかりそうになって、ヒヤッとしたことが何度も。結局、袖を切って縫い直してもらいました」

大きすぎる作業着のデメリット:

- 安全性の低下:機械への巻き込みリスク増

- 作業効率の低下:ダボダボで動きにくい

- 保温性の低下:隙間から冷気が入る

「ちょっと大きいくらいが安心」じゃなくて、「必要なゆとり」を確保する。この意識が大切です。

冬の作業現場を制する!レイヤリング術の基本

そもそもレイヤリングって何?なぜ必要?

レイヤリングって言葉、最近よく聞きますよね。要は「重ね着」のことなんですが、ただ単に何枚も着ればいいってもんじゃないんです。

レイヤリングの本当の目的は**「体温調節を細かくコントロールすること」**。

冬の作業現場って、朝は極寒だけど昼間は日差しで暖かくなったり、屋外と屋内を行き来したり、激しく動く作業とじっとしている作業が混在したり…温度変化がめちゃくちゃ激しいんですよね。

1枚の厚手ジャケットだと「暑い」か「寒い」の二択しかない。でもレイヤリングなら、状況に応じて1枚脱いだり着たりして、常に快適な状態をキープできるわけです。

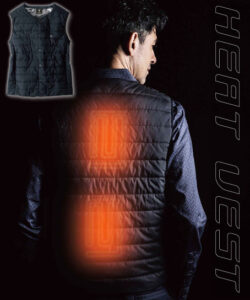

3層構造が最強である理由

アウトドアの世界では常識なんですが、ベースレイヤー・ミドルレイヤー・アウターレイヤーの3層構造が理想的です。

ベースレイヤー(肌着) 役割:汗を吸収・発散させて肌をドライに保つ 例:吸湿速乾インナー、メリノウールのアンダーシャツ

ミドルレイヤー(中間着) 役割:体温を保持し、断熱層を作る 例:フリース、中綿ベスト、薄手のダウン

アウターレイヤー(上着) 役割:風や雨、雪から身を守る 例:防風ジャケット、防寒作業着、レインウェア

この3層それぞれが異なる役割を持っていて、組み合わせることで初めて最大のパフォーマンスを発揮するんです。

「なんか面倒くさそう…」って思いました?大丈夫、慣れちゃえば超簡単。しかも快適さが段違いなので、一度この3層システムを体験したら、もう戻れなくなりますよ。

ベースレイヤー選びで決まる暖かさの8割

綿素材を避けるべき理由とは

「肌着なんて何でもいいでしょ」って思ってる人、ちょっと待った!

実は、ベースレイヤーの選択で冬の快適さの8割が決まると言っても過言じゃないんです。

で、ここで絶対に避けてほしいのが綿100%の肌着。

「えっ、綿って肌に優しいし、気持ちいいじゃん?」って思いますよね。確かに普段着なら綿は最高です。でも作業着の下に着るインナーとしては最悪なんです。

理由は簡単:綿は汗を吸ったまま乾かないから。

冬の作業現場で汗をかく→綿のインナーが吸収→ずっと湿ったまま→体温が奪われる→めちゃくちゃ寒い

これ、「汗冷え」って現象なんですが、夏より冬の方が実は深刻。体温が奪われ続けると、最悪の場合、低体温症のリスクもあります。

吸湿速乾インナーの選び方と着こなしテク

じゃあ何を選べばいいのか。答えは吸湿速乾素材のインナー一択です。

おすすめ素材:

- ポリエステル系:安価で速乾性抜群、初心者におすすめ

- メリノウール:天然素材で保温性高い、においにくい(ちょっと高価)

- ハイブリッド素材:ポリエステル+ウールなど、いいとこ取り

選ぶ時のポイントは「裏起毛タイプ」を選ぶこと。肌に触れる面が起毛加工されていると、暖かい空気の層ができて保温性がグッとアップします。

着こなしテクとしては:

- ピッタリめのサイズを選ぶ:ダボダボだと効果半減

- 首元まで覆うハイネックタイプが理想的

- 上下セットで揃える:パンツも重要!

ちなみに、「ヒートテック的なやつでいいの?」ってよく聞かれるんですが、有名ブランドの発熱インナーは確かに優秀です。ただし、激しく動く作業の場合は発熱しすぎて逆に暑くなることも。自分の作業強度に合わせて選びましょう。

ミドルレイヤーは「調整役」として使いこなせ

フリース vs 中綿ベスト、どっちが正解?

ミドルレイヤーの定番といえば、フリースか中綿ベスト。「どっちがいいの?」って迷う人、めちゃくちゃ多いんですよね。

結論から言うと、作業内容によって使い分けるのがベストです。

フリースが向いている作業:

- 常に動き続ける作業(建設現場、引っ越しなど)

- 腕を大きく動かす作業

- 比較的暖かめの日(5℃以上)

フリースのメリットは「動きやすさ」と「通気性」。汗をかいても蒸れにくいので、アクティブな作業に最適です。

中綿ベストが向いている作業:

- 静的な作業が多い(警備、監視業務など)

- 極寒の環境(0℃以下)

- 腕の動きを妨げたくない作業

ベストのメリットは「保温性の高さ」と「腕の自由度」。体幹を暖かく保ちながら、腕はスッキリ動かせるのが強みです。

個人的なおすすめは、両方持っておいて使い分けること。予算的に1つだけなら、汎用性の高いフリースからスタートするのが無難です。

作業内容別・最適なミドルレイヤーの組み合わせ

もうちょっと具体的に、作業内容別のおすすめを見ていきましょう。

【建設・土木現場】 おすすめ:薄手〜中厚手のフリース 理由:動きが激しいので、厚すぎると暑くなる。脱ぎ着しやすい前開きタイプがベスト。

【倉庫・物流】 おすすめ:中綿ベスト+薄手フリース(状況に応じて併用) 理由:フォークリフト作業は静的、荷物の積み下ろしは動的。両方対応するため2枚持ちが理想。

【設備メンテナンス】 おすすめ:薄手のフリースジャケット 理由:狭い場所での作業が多いので、かさばらないものが◎。ポケット多めだと工具も入れられて便利。

【警備・交通誘導】 おすすめ:中厚手の中綿ベスト 理由:長時間同じ場所に立っていることが多いので、とにかく保温性重視。

【農業・林業】 おすすめ:防風性のあるソフトシェルジャケット 理由:屋外で風にさらされることが多いので、フリースより防風性能が高いものが正解。

アウターレイヤー選びの決定版ガイド

防風・防水性能、どこまで必要?

アウターレイヤー、つまり一番外側に着る作業着選びで迷うのが「防風・防水性能はどこまで必要か?」という問題。

まず押さえておきたいのは、防風性能は全員必須、防水性能は作業環境によるということ。

防風性能が必須な理由: 風速1mで体感温度は1℃下がると言われています。真冬の屋外で風速5mなんて当たり前。つまり、気温が5℃でも体感温度は0℃。防風機能がないと、いくらミドルレイヤーで着込んでも寒いです。

防水性能が必要な人:

- 屋外作業メイン(建設、土木、造園など)

- 雨天・雪天でも作業が続く職種

- 水を扱う作業(洗浄、清掃など)

防水性能が不要な人:

- ほぼ屋内作業(倉庫、工場など)

- 雨天時は作業中止になる現場

ただし、「防水=通気性ゼロ」ではないので注意。最近の作業着は「透湿防水」素材が主流で、水は通さないけど湿気は逃がすハイテク仕様。多少高くても、この機能があるものを選ぶのがおすすめです。

冬の作業着アウター、サイズ選びの最終チェックポイント

さて、ここまで読んできたあなたなら、もうサイズ選びの基本は理解できてるはず。最後に、アウターレイヤー選びの最終チェックポイントをまとめておきます。

✓ ベースレイヤー+ミドルレイヤーを着た状態で試着(またはサイズを想定)

通販で買う場合は、実際に着る予定のインナーとミドルレイヤーを着て、その上からメジャーで胸囲・肩幅・袖丈を測りましょう。

✓ 着丈は「お尻が半分隠れる」くらいが理想

短すぎると腰が冷えるし、長すぎると作業の邪魔。お尻が半分〜3分の2隠れる長さがベスト。

✓ 袖口の調整機能があるか

マジックテープやボタンで袖口を絞められると、風の侵入を防げて暖かさが違います。

✓ ファスナーの位置と開閉のしやすさ

手袋したまま開閉できるか、顎に当たって痛くないか。細かいけど重要です。

✓ ポケットの位置と容量

スマホ、財布、工具…何を入れるか想定して、ポケットの位置と数をチェック。ハーネス着用が必要な現場なら、ハーネス対応ポケットがあるものを選びましょう。

気温別・作業別レイヤリングの実践例

【5℃〜10℃】比較的暖かい日の組み合わせ

このくらいの気温なら、レイヤリングは比較的シンプルでOKです。

軽作業〜中作業の場合:

- ベース:薄手の吸湿速乾インナー

- ミドル:薄手のフリースまたはなし

- アウター:防風ジャケット

動いてると暑くなる可能性があるので、ミドルレイヤーは脱ぎやすいジップアップタイプがおすすめ。

重作業・激しく動く作業の場合:

- ベース:薄手の吸湿速乾インナー

- ミドル:なし(または車内や休憩時用に持参)

- アウター:通気性のある防風ジャケット

重作業だと体が温まるので、インナー+アウターだけで十分なことも。ただし休憩時に体が冷えるので、ミドルレイヤーは持ち歩くのが正解。

【0℃〜5℃】本格的な寒さへの対応策

ここから本格的な防寒が必要になってきます。

軽作業〜中作業の場合:

- ベース:中厚手の裏起毛インナー(上下)

- ミドル:中厚手のフリースまたは薄手の中綿ベスト

- アウター:防風・防水ジャケット

この気温帯が一番「ちょうどいいバランス」を取るのが難しい。朝は極寒だけど昼は暖かくなったりするので、ミドルレイヤーで調整しましょう。

重作業・激しく動く作業の場合:

- ベース:中厚手の裏起毛インナー

- ミドル:薄手のフリース(脱げるように)

- アウター:防風ジャケット

重作業でも0℃前後だとさすがに寒いので、ミドルレイヤーは必須。ただし動き出すと暑くなるので、すぐ脱げる準備を。

【0℃以下】極寒現場でのレイヤリング術

北海道や東北の冬、または標高の高い現場では、0℃を下回ることも珍しくありません。

軽作業〜中作業の場合:

- ベース:厚手の裏起毛インナー(上下)+ネックウォーマー

- ミドル:厚手のフリース+中綿ベストの2枚重ね

- アウター:防寒性能の高いジャケット(中綿入りまたはボア裏地)

ここまで来ると、「着すぎかな?」と思うくらいでちょうどいい。特に体幹(胴体)を暖かく保つことが重要です。

重作業・激しく動く作業の場合:

- ベース:中厚手の裏起毛インナー(上下)

- ミドル:中厚手のフリース

- アウター:防風性の高いジャケット

極寒でも重作業なら意外と汗をかきます。着込みすぎて汗冷えしないよう注意。休憩時用に追加の中綿ベストを持参するのがプロの技です。

極寒環境での+αアイテム:

- 防寒手袋(インナーグローブ+作業用グローブの2重)

- 耳まで覆えるニット帽

- ネックウォーマーまたはバラクラバ

- 防寒ソックス(厚手ウール素材)

末端が冷えると全身が寒く感じるので、手足の防寒も忘れずに!

よくある質問!冬の作業着サイズ選び&レイヤリングQ&A

「身長と体重だけでサイズ選んでもいい?」

A: 基本的にはOKですが、それだけだと失敗する可能性もあります。

通販サイトのサイズ表は「身長○○cm、体重○○kgならMサイズ」みたいに書いてあって、確かに参考にはなるんですが…

実際には:

- 胸囲・胴囲・腰囲などの詳細サイズ

- 体型(がっちり型、標準型、細身型など)

- 重ね着の枚数

これらも考慮しないと、「サイズ表通りに買ったのに合わなかった」ってことになりがち。

おすすめは、今持っている作業着やジャケットで一番フィットしているものの実寸を測ること。それと商品の実寸サイズを比較すれば、かなり正確に選べます。

「全部ワンブランドで揃えないとダメ?」

A: 全然そんなことありません!むしろ、各レイヤーごとに得意なブランドを組み合わせる方が賢いです。

例えば:

- ベースレイヤー:スポーツブランドの吸湿速乾インナー

- ミドルレイヤー:アウトドアブランドのフリース

- アウター:作業着専門メーカーのジャケット

こんな感じでミックスしても全く問題なし。それぞれの分野で実績のあるブランドを選ぶ方が、結果的にコスパも性能も良かったりします。

ただし注意点が一つ。色やデザインがバラバラだと見た目が微妙になることも。特に作業現場によっては「統一感のある服装」が求められる場合もあるので、そこは確認しておきましょう。

機能面では、異なるブランドを組み合わせても全く問題ありません。むしろ、「このブランドのインナーは最高だけど、アウターはイマイチ」なんてこともよくあるので、自由に組み合わせてOKです。

「レイヤリングって面倒じゃない?」

A: 最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れると超快適です!

「朝から晩まで同じ服装でいたい」って気持ち、わかります。いちいち脱いだり着たりするのって面倒ですよね。

でも、考えてみてください。

レイヤリングしない場合:

- 朝は寒くてブルブル震えながら作業

- 昼は暑くて汗だく、でも脱げない(または脱いだら寒すぎる)

- 夕方はまた寒くて辛い

- 一日中「暑い」か「寒い」かのどちらか

レイヤリングする場合:

- 朝は3層フル装備で暖かく作業開始

- 体が温まってきたらミドルレイヤーを脱ぐ

- 昼休憩後、まだ暑ければアウターも脱ぐ

- 夕方冷えてきたら徐々に着る

- 一日中「ちょうどいい」をキープ

どっちが快適か、一目瞭然ですよね?

しかも、レイヤリングに慣れてくると、天気予報と作業内容から「今日はこの組み合わせでいこう」って自然に判断できるようになります。そうなるともう、分厚いジャケット一枚で過ごすなんて考えられなくなりますよ。

最初の1週間だけ、騙されたと思ってレイヤリングを試してみてください。絶対に「もう戻れない」ってなりますから。

まとめ:快適な冬の作業は正しいサイズ選びから

今日から実践できる3つのアクション

長々と書いてきましたが、最後にこれだけは覚えて帰ってください。

アクション①:今持っている作業着のサイズを測る

まずは現状把握から。今着ている作業着の胸囲・肩幅・袖丈・着丈を測りましょう。「これはちょうどいい」「これは小さい」って感覚と実寸を照らし合わせることで、自分の理想的なサイズがわかります。

測る場所:

- 胸囲:脇の下を通る胸の一番広い部分の周囲

- 肩幅:左右の肩先の端から端まで

- 袖丈:肩先から袖口まで

- 着丈:後ろ襟の付け根から裾まで

これをメモしておくと、通販で買う時の強力な武器になります。

アクション②:レイヤリングの3層構造を揃える

いきなり全部買い替える必要はありません。まずは「欠けているレイヤー」を一つずつ追加していきましょう。

- インナーがヒートテックしかない→吸湿速乾インナーを1枚追加

- ミドルレイヤーがない→薄手のフリースを1枚購入

- アウターが防風性能なし→防風ジャケットを検討

一つずつ揃えていけば、予算的にも無理なく、確実に快適になっていきます。

アクション③:気温と作業内容に合わせたレイヤリング表を作る

「明日の気温は5℃か…じゃあこの組み合わせだな」って瞬時に判断できるよう、自分なりのレイヤリング表を作っておくと便利です。

スマホのメモアプリに:

- 10℃以上:インナー+アウターのみ

- 5〜10℃:インナー+薄手フリース+アウター

- 0〜5℃:インナー+中厚手フリース+アウター

- 0℃以下:インナー+フリース+ベスト+アウター

こんな感じで書いておくと、朝の準備が超スムーズになります。

投資する価値がある冬の作業着選び

最後に、ちょっと真面目な話をさせてください。

「作業着なんて安ければ安いほどいい」って考え方、わからなくもないです。でも、冬の作業着に関しては、ちゃんとしたものを選ぶことは投資だと考えてほしいんです。

なぜかというと:

①健康への投資 体を冷やすことは、風邪やインフルエンザのリスクを高めます。作業効率も落ちるし、最悪病欠で収入減。多少高くても暖かい作業着を着ることで、健康を守れます。

②安全への投資 寒さで手がかじかんで作業ミス、凍えて集中力低下による事故…冬の労災は意外と多いんです。適切なサイズと機能性のある作業着は、安全対策の一環です。

③作業効率への投資 「寒くて辛い」「動きにくい」状態と、「快適で動きやすい」状態、どっちが作業効率いいかは明らか。時給で働いてる人も、作業が早く終われば残業減って結果的にお得です。

④長期的なコストパフォーマンス 安物を毎年買い替えるより、良いものを3〜5年使う方が結局安上がり。特にアウターレイヤーは、しっかりしたものを選べば長持ちします。

もちろん、予算には限りがあります。だからこそ、「どこにお金をかけるか」の優先順位が大事。

個人的なおすすめは:

- アウターレイヤーに一番お金をかける(毎日着るし、一番目立つ)

- ベースレイヤーは複数枚買う(洗濯ローテーションのため)

- ミドルレイヤーは無理のない範囲で(最初は1枚でOK)

この優先順位で揃えていけば、無理なく快適な冬の作業環境が手に入ります。

最後に

冬の作業着選び、特にサイズ選びとレイヤリングって、最初は複雑に感じるかもしれません。でも、この記事で紹介したポイントを押さえておけば、もう失敗することはありません。

「ワンサイズアップ」「3層構造」「肩幅重視」

この3つのキーワードを覚えておくだけでも、かなり変わるはずです。

今年の冬は、ぜひ正しいサイズとレイヤリングで、快適に作業してくださいね!