- ホーム >

- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >

- 作業着 >

- 夜間作業の安全対策:反射材付き防寒着で視認性を高める方法

夜間作業の安全対策:反射材付き防寒着で視認性を高める方法

夜間作業の安全対策:反射材付き防寒着で視認性を高める方法

目次

夜間作業のリスクと反射材付き防寒着の重要性

暗闇での作業がもたらす危険性とは?

夜間の作業現場、めちゃくちゃ危ないって知ってました?

厚生労働省のデータによると、夜間作業中の労働災害は昼間に比べて約1.5倍発生しやすいんです。特に冬場になると日没時間が早まって、夕方4時半にはもう真っ暗。視界が悪い中での作業は、車両との接触事故や、作業員同士の衝突リスクが跳ね上がります。

道路工事の現場で働く友人が言ってたんですけど、「暗闇だと10メートル先の人の存在すら分からなくなる」って。想像してみてください。時速40キロで走る車のドライバーから見て、暗い服を着た作業員って、ほぼ見えないんですよ。

さらに冬場は防寒着で体が膨らむから、動作も鈍くなりがち。「あ、危ない!」って思った時には既に遅いケースも少なくありません。

なぜ今、反射材付き防寒着が注目されているのか

ここ数年で、反射材付き防寒着の需要がグッと伸びてるんです。

理由は3つあります。まず1つ目は、労働安全衛生法の規制強化。国が「見える化」を推進していて、多くの現場で反射材着用が義務化されつつあります。

2つ目は、技術革新。昔の反射材って、正直ダサかったじゃないですか(笑)。でも今は、デザイン性と機能性を両立した製品がどんどん出てきてます。普通のワークウェアと変わらない見た目で、しっかり光るやつとか。

3つ目は、コスト意識の変化。「安全対策にお金をかける=長期的なコスト削減」って考え方が浸透してきたんですね。事故が起きたら、医療費、休業補償、現場の停止…損失は計り知れません。それなら最初から質の良い防寒着を買った方が絶対お得なんです。

実際、反射材付き防寒着を導入した建設会社では、夜間作業の事故率が30〜40%減少したというデータもあります。これ、すごくないですか?

反射材の種類と視認性を高めるメカニズム

再帰反射材とは?光を返す仕組みを解説

「再帰反射」って言葉、聞いたことあります?これ、反射材の核心なんです。

普通の反射って、光が当たると色んな方向に散乱するじゃないですか。でも再帰反射は違います。光が当たった方向に、そのままピンポイントで返すんです。つまり、車のヘッドライトが当たったら、ドライバーの目に直接光が戻ってくる。これが「めちゃくちゃ目立つ」秘密なんですね。

仕組みはこうです。反射材の表面には、無数の小さなガラスビーズやプリズムが埋め込まれてます。光がこれに当たると、内部で複数回反射して、元の方向に戻っていく。物理の授業を思い出しますね(笑)。

で、この再帰反射材、実は2種類あるんです。

ガラスビーズ型は安価で柔軟性が高い。服に縫い付けるタイプに多いです。ただ、反射性能はやや控えめ。

プリズム型は高性能。反射輝度がガラスビーズの約3倍!でも硬めなので、曲がる部分には不向き。主に硬質のパーツに使われます。

どっちが良いかは、用途次第。動きの多い作業ならガラスビーズ、遠距離からの視認性重視ならプリズムって感じですね。

JIS規格で見る反射性能の違いと選び方

反射材選びで絶対チェックすべきなのが、JIS規格です。

日本では「JIS T 8127」という基準があって、反射材を3つのクラスに分けてます。

クラス1(低輝度):反射係数70以上。一般的な作業着レベル。駐車場や倉庫内など、比較的安全な場所向け。

クラス2(中輝度):反射係数330以上。道路工事や警備など、車両が行き交う場所で必須。多くのプロ用防寒着がこのレベルです。

クラス3(高輝度):反射係数500以上。高速道路工事や空港など、超危険エリア用。最強の視認性を誇ります。

「数字が大きい方が良いんでしょ?」って思うかもしれませんが、実はそうでもない。クラス3は確かに明るいけど、コストも高いし、オーバースペックになることも。

選び方のコツは、作業環境に合わせること。車の速度が速い場所、街灯が少ない場所ならクラス2以上。比較的安全な環境ならクラス1でもOKです。

あと、JIS規格マークが付いてる製品を選ぶのが鉄則。中には「反射材付き」って謳ってても、性能が低い製品もあるので要注意ですよ。

防寒性能と視認性を両立させる方法

冬の夜間作業で求められる防寒着の条件

冬の夜間作業って、マジで過酷なんですよ。寒さと暗さのダブルパンチ。

防寒着に求められる条件、整理してみましょう。

まず保温性。当たり前ですけど、これがないと話になりません。中綿入り、裏起毛、断熱素材…色々ありますが、ポイントは「動きやすさとのバランス」。着ぶくれして動けなくなったら本末転倒です。

次に透湿性。意外と見落としがちなんですが、冬でも体を動かせば汗をかきます。蒸れた状態で冷えると、余計に寒くなるし風邪も引きやすい。透湿防水素材を使った防寒着がベストです。

そして耐久性。現場の防寒着は、引っ張られたり、擦れたり、汚れたり…過酷な環境にさらされます。ワンシーズンでボロボロになるようじゃコスパ悪すぎ。

で、ここに視認性が加わるわけです。反射材がしっかり配置されていて、暗闇でも目立つこと。これが最重要。

「全部満たす防寒着なんてあるの?」って思いました?あるんですよ、これが。最近のワークウェアメーカー、マジで進化してます。

反射材の配置位置で変わる安全性

反射材って、ただ付いてればいいってもんじゃないんです。どこに付いてるかが超重要。

人間の視認性を最大化するには、「動く部分」に反射材を配置するのがポイント。具体的には:

肩・腕周り:腕を動かすと反射材がキラッと光って、遠くからでも人がいることが分かります。特に交通誘導の仕事では必須。

胴体のH型配置:胸と背中に縦横の反射テープを配置。これ、実は人の形を強調するデザインなんです。ドライバーが「あ、人だ!」って認識しやすくなる。

裾・足首周り:しゃがんだり膝をついたりする作業では、下半身の視認性が重要。裾に反射材があると、低い姿勢でも見えやすい。

面白いのが、360度どの角度からも見える「全周配置」。背中だけじゃなく、前面、側面にも反射材を配置するんです。どっちを向いてても光る=常に安全。

あと最近のトレンドは、取り外し可能な反射材パーツ。必要に応じて追加できるベストとか、マグネット式の反射バンドとか。カスタマイズできるのが良いですよね。

実際、反射材の配置を変えるだけで、視認距離が50メートル以上変わることもあるんです。これ、生死を分けるレベルの差ですよ。

業種別・シーン別の最適な反射材付き防寒着の選び方

建設現場・道路工事での選び方のポイント

建設現場と道路工事、似てるようで実は求められるスペックが違うんです。

建設現場では、視認性に加えて「作業性」が超重要。高所作業、溶接、重機操作…色んな動きがあるから、動きやすさ優先。ストレッチ素材の防寒着に、クラス2以上の反射材が理想的です。

あと、現場によっては難燃性が必要なケースも。溶接火花が飛ぶような場所では、防炎加工された防寒着じゃないとダメです。反射材も熱に強いタイプを選びましょう。

道路工事は、もう完全に視認性勝負。車がビュンビュン飛ばす横で作業するわけですから、とにかく目立たないと。クラス3の高輝度反射材、蛍光色ベース(オレンジや黄色)、全周配置…フル装備が基本です。

道路工事用の防寒着、最近は「高視認性安全服(JIS T 8127)」に準拠した製品が増えてます。これ、一定面積以上の反射材と蛍光生地が義務付けられてるやつ。国交省の指定現場では、これ着てないと入れないことも。

両方に共通して言えるのは、洗濯しやすさ。泥だらけになるから、ガシガシ洗える防寒着じゃないとストレスたまります(笑)。

警備・交通誘導・物流倉庫での活用術

警備や交通誘導の方、寒い夜に外で立ちっぱなしって、ほんとお疲れ様です。

この業種で大事なのは、長時間着ても疲れない軽さと動きやすさ。重い防寒着だと、腕を上げ続けるだけで疲労困憊になっちゃいます。

おすすめは、中綿の代わりに発熱素材や薄手断熱材を使った軽量タイプ。最近の素材、マジで進化してて、薄いのに暖かいんですよ。で、反射材はクラス2以上、できれば腕と背中に大きく配置されたもの。

交通誘導では、反射ベストを重ね着するのもアリ。防寒着の上に反射ベストを着れば、視認性が更にアップします。ただし、動きにくくなるのでバランスが大事。

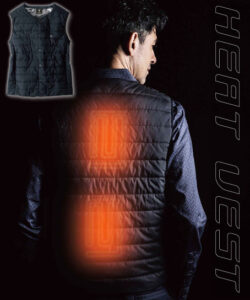

物流倉庫は、ちょっと特殊。屋内作業が多いから、そこまでの防寒性はいらないけど、フォークリフトが行き交うので視認性は必須。薄手の反射ジャケットやベストがベストチョイスです。

倉庫内って、照明はあるけど影も多いじゃないですか。そういう場所では、蛍光色と反射材のコンボが効果的。昼間は蛍光色、夜間や暗がりでは反射材が光る、二段構えの安全対策です。

あと、意外と盲点なのがポケット。誘導灯や無線機、スマホ…色々持ち歩くので、収納力も選ぶポイントに入れておくと良いですよ。

反射材付き防寒着を長持ちさせるメンテナンス術

反射性能を維持する洗濯・保管方法

せっかく良い防寒着を買っても、手入れが悪いと反射性能がガタ落ちするんです。

洗濯のコツ、教えます。

洗濯機使用時の注意点:

- 裏返して洗う(反射材の摩耗を防ぐ)

- 弱水流コース選択

- 柔軟剤は使わない(反射材表面に膜ができて性能低下)

- 洗濯ネット必須

「え、柔軟剤ダメなの?」って思いました?ダメなんです。柔軟剤の成分が反射材に付着すると、光の反射率が落ちちゃう。メーカーも明記してることが多いので要チェック。

乾燥は自然乾燥が基本。乾燥機の高温で反射材が劣化する可能性があります。陰干しでゆっくり乾かすのがベスト。

汚れがひどい時は、部分洗いも有効。中性洗剤をつけた柔らかいブラシで、反射材部分を優しくこする。ゴシゴシやると剥がれるので注意です。

保管も大事。直射日光が当たる場所はNG。紫外線で反射材が劣化します。風通しの良い暗所がベスト。

あと、シーズンオフの保管前には、必ず洗濯してから。汗や汚れが付いたまま放置すると、カビや臭いの原因に。次のシーズン、気持ちよく着られるように。

買い替え時期の見極め方

「まだ着れるし…」って、ボロボロの防寒着を使い続けてる人、いませんか?

反射材付き防寒着、実は明確な「寿命」があります。

買い替えサイン:

- 反射材が剥がれてきた

- 反射材の輝きが明らかに落ちた

- 生地が破れたり薄くなった

- 防水性能が落ちた

- ファスナーやボタンが壊れた

特に注意すべきは、反射性能の低下。自分では気づきにくいんですが、第三者から見ると「全然光ってない」ことも。定期的にチェックする方法としては、夜間に懐中電灯を当ててみる。新品と比べて明らかに暗かったら、買い替え時です。

一般的に、業務用の反射材付き防寒着の寿命は2〜3シーズン。毎日ハードに使うなら、もっと短いかも。「高いから長く使おう」じゃなくて、「安全のために適切に更新する」って考え方が大事。

メーカーによっては、反射材だけ交換できるサービスもあります。本体はまだ大丈夫なのに反射材だけダメになった、って時は問い合わせてみる価値ありです。

あと、会社で支給される防寒着なら、定期的な更新スケジュールを組むのがベター。「2年に1回全員分更新」とか、計画的に行くと安全性が保てます。

実際に使ってわかった!反射材付き防寒着の選び方まとめ

購入前にチェックすべき5つのポイント

さて、ここまで色々語ってきましたが、最終的に「何をチェックして買えばいいの?」って話ですよね。

購入前の必須チェックリスト、作りました。

1. JIS規格の確認 タグやラベルに「JIS T 8127」の表記があるか。クラス1、2、3のどれに該当するか。自分の作業環境に合ったクラスを選びましょう。

2. 反射材の配置と面積 肩、胸、背中、腕…どこに反射材があるか。面積が広いほど視認性は高いですが、動きやすさとのバランスも考えて。360度視認できる配置が理想的。

3. サイズとフィット感 大きすぎると動きにくいし、小さすぎると防寒性が落ちる。試着必須です。腕を上げたり、しゃがんだりして、実際の作業動作をシミュレーション。

4. 防寒性能と素材 中綿の種類(ポリエステル、ダウンなど)、裏地の素材、透湿防水加工の有無。自分の作業環境の気温に合わせて選択。

5. 耐久性とメンテナンス性 生地の厚さ、縫製の丁寧さ、ファスナーの品質。洗濯表示も確認して、手入れが簡単かどうかも判断材料に。

ネットで買う場合、レビューは必読です。特に「実際の視認性」「暖かさ」「サイズ感」に関するコメントは参考になります。

コスパと安全性のバランスを考えた賢い選択

最後に、一番悩むところ。価格ですよね。

反射材付き防寒着、ピンキリなんですよ。安いのは5,000円くらいから、高いのは3万円超え。「どこまでお金かけるべき?」って迷うと思います。

個人的な意見ですが、安全に関わる装備はケチらない方が良い。特に車両が行き交う現場では、高性能な反射材は命綱です。

とはいえ、予算には限りがありますよね。賢い選び方のコツは:

1万円〜1.5万円のミドルレンジが狙い目。このあたりの価格帯なら、JIS規格クラス2、十分な防寒性、そこそこの耐久性が揃います。有名ワークウェアメーカーの製品なら、まず間違いない。

初期投資vs長期コストも考えましょう。安い防寒着を毎年買い替えるより、高品質な製品を2〜3年使う方が、結局お得なことが多いです。

あと、会社負担なら積極的に提案すべき。「安全対策への投資」として、良い製品を導入してもらう。自己負担なら、「安全第一」の気持ちを持ちつつ、予算内でベストな選択を。

最終的に大事なのは、「自分の命と安全を守る装備」だということ。スマホには10万円出すのに、命を守る防寒着に1万円ケチるって、優先順位おかしくないですか?(笑)

夜間作業の安全対策、マジで大事です。反射材付き防寒着、ちゃんと選んで、ちゃんと使って、安全に冬を乗り切りましょう!