- ホーム >

- ユニフォーム制服のお役立ちコラム >

- 作業着 >

- 寒さに負けない現場服 ― 撥水・防風・断熱で選ぶ本当の1着

寒さに負けない現場服 ― 撥水・防風・断熱で選ぶ本当の1着

寒さに負けない現場服 ― 撥水・防風・断熱で選ぶ本当の1着

目次

冬の現場、本当の敵は「寒さ」じゃない

現場のプロが口を揃える「3大ストレス」

冬の現場作業、マジできついですよね。でも意外なことに、ベテランの職人さんたちに話を聞くと「単純に寒いだけなら我慢できる」って言うんです。

本当の敵は何か?それは風、水分、そして動きにくさ。この3つなんです。

朝イチの現場で汗をかく→昼には風が吹いて体が冷える→雨や雪で濡れる→動きにくい服でストレスMAX。こんな悪循環、経験ありませんか?

実際、建設現場や工場、倉庫作業の現場では、気温よりも「体感温度」との戦いなんです。風速1mで体感温度は約1℃下がるって知ってました?つまり、気温5℃で風速5mなら、体感は0℃。真冬の現場で風を防げないのは、もはや致命的です。

「厚着すればいい」が大間違いな理由

「寒いなら重ね着すればいいじゃん」

これ、現場作業では完全にNGです。理由は簡単。動けなくなるから。

高所作業や機械操作、運搬作業って、腕や肩の可動域が超重要じゃないですか。ダウンをモコモコに着込んで、細かい作業ができますか?安全確認で振り返れますか?

だからこそ注目されてるのがストレッチ素材を使った現場服。4方向に伸びる生地なら、保温しながら動きやすさもキープできる。これ、一度体感したら普通の服には戻れません。

しかも厚着の落とし穴がもう一つ。汗の処理です。

作業中は体が温まって汗をかく→休憩で体が冷える→汗が冷えて体温を奪う。この最悪ループにハマります。実は低体温症のリスクって、真冬よりも「寒暖差が激しい日」の方が高いんですよ。

だからこそ、「枚数」じゃなくて「機能」で選ぶ。これが現場服選びの新常識なんです。

プロが選ぶ現場服の「3大機能」を徹底解説

撥水性能 ― 濡れない=冷えない=動ける

まず絶対に外せないのが撥水性能。

「雨の日しか使わないでしょ?」って思いますよね。違うんです。現場の「濡れ」って、雨だけじゃないんですよ。

- 朝露や霜

- 作業中の汗

- 資材についた水分

- 急な雪や霰(あられ)

こういう「ちょっとした湿気」が積み重なって、服が湿る→体温が奪われる→パフォーマンス低下。

最新の撥水加工は進化してて、フッ素フリーの環境配慮型でも高性能。水滴がコロコロ転がり落ちる様子、見てて気持ちいいですよ。

撥水加工された現場服なら、水分を弾いて生地表面に留まらせません。つまり服が重くならないし、体温を奪われない。この差、めちゃくちゃデカいです。

選ぶポイントは「耐久撥水」かどうか。安物だと洗濯数回で撥水性能が落ちますが、質の良い現場服は50回洗っても性能をキープします。コスパで考えると、最初から良いものを選ぶべき。

防風性能 ― 体感温度を左右する最重要ポイント

次に防風性能。これ、本当に侮れません。

さっきも言いましたが、風速1mで体感温度-1℃。屋外作業や倉庫の開口部近くで働く人にとって、風を防ぐことは「寒さ対策の8割」と言っても過言じゃないです。

防風素材の現場服は、生地の織り方や加工で風の侵入を防ぎます。特に襟元、袖口、裾の密閉性がポイント。ここが甘いと、いくら良い生地を使っていても意味ないですから。

最近は**CORDURA(コーデュラ)**みたいな高耐久ナイロンを使った現場服も増えてます。CORDURAって、軍用品にも使われる超タフな素材で、防風性と耐摩耗性を両立。ハードな現場でもガンガン使えるのが魅力です。

マジで効果実感できるのが「風が強い日の作業後」。普通の作業着だと全身冷え切ってグッタリなのに、防風性の高い現場服なら疲労感が全然違う。体温を維持できるって、こんなにも体力の消耗を抑えられるんだって実感できます。

断熱性能の正しい選び方と落とし穴

中綿・ダウン・電熱、それぞれの特徴を知る

断熱性能を語る上で、まず知っておきたいのが保温材の種類。

中綿(化繊綿) →ポリエステルの人工綿。価格が手頃で、濡れても保温力が落ちにくい。洗濯もガンガンできるから現場向き。最近は「3M™ Thinsulate™(シンサレート)」みたいな超高性能中綿も登場してて、薄くても驚くほど暖かい。

ダウン(羽毛) →軽量で保温力は最強クラス。ただし濡れると保温力が激減するのが弱点。現場で使うなら、外側に必ず撥水性の高いアウターが必須。高所作業や寒冷地の現場で、軽さを重視するならダウンベストがベスト。

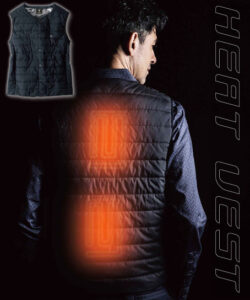

電熱ヒーター内蔵 →バッテリーで発熱するタイプ。寒さが厳しい現場や早朝・夜間作業の救世主。背中、腹部、首元を3段階でコントロールできるモデルが主流。電熱ベストを中に着て、外に防風・撥水アウターを重ねるのが最強の組み合わせ。

それぞれメリット・デメリットがあるから、作業環境に合わせて選ぶのが正解です。

断熱と反射の相乗効果で体温をキープ

断熱性能をさらに高める最新技術が反射材の活用。

体温って実は「赤外線」として体から放射されてるんです。この熱を反射して体に戻す技術が、アウトドアウェアから現場服にも導入され始めてます。

例えば、裏地にアルミ蒸着フィルムや反射ドットをプリントした生地。これ、見た目は普通なのに着ると全然違う。中綿の量を増やさなくても暖かいから、動きやすさと保温性の両立ができるんです。

さらに進化してるのが「断熱+反射+ストレッチ」の3機能を備えた現場服。ストレッチ素材で動きやすく、断熱層で冷気を遮断、反射材で体温を逃がさない。まさに現代の現場服テクノロジーの結晶です。

特にしゃがむ、腕を上げる、振り返るといった動作が多い作業では、ストレッチ性能が疲労軽減に直結します。筋肉の無駄な緊張が減るので、1日の終わりの疲れ方が段違いですよ。

レイヤリングで構築する最強の防寒システム

3層構造の黄金ルール

断熱性能を最大限に活かすなら**レイヤリング(重ね着)**が必須。でも闇雲に重ねるんじゃなくて、3層構造を意識してください。

ベースレイヤー(肌着) →吸汗速乾素材で汗を素早く処理。メリノウールや化繊の機能性インナーがベスト。ここが湿ってたら全て台無し。

ミッドレイヤー(中間着) →ここが断熱の核心部分。中綿ベスト、ダウンベスト、電熱ベストから選択。作業内容と気温で使い分けます。フリース素材も通気性と保温のバランスが良くておすすめ。

アウターレイヤー(現場服) →撥水・防風で外部環境をシャットアウト。体温を逃がさない最後の砦。ここにストレッチ性があれば、中に着込んでも動きやすさをキープできます。

この3層、それぞれが役割分担してるから、どれか一つでも機能が低いとシステム全体が崩れます。

気温別・作業別の最適レイヤリング

実際の現場でどう使い分けるか、具体例を見ていきましょう。

気温5℃以上・動きが多い作業 →ベース+薄手中綿ベスト+ストレッチアウター 動きやすさ優先。撥水・防風で体温キープ。

気温0〜5℃・標準的な作業 →ベース+中綿ジャケット(または電熱ベスト)+防風アウター バランス重視。中綿で保温、外側で風と水を防ぐ。

気温0℃以下・長時間屋外作業 →ベース+電熱ベスト+ダウンベスト+CORDURA製高耐久アウター 最強装備。電熱で積極的に加温、ダウンと反射材で体温維持、CORDURAの頑丈なアウターで外部環境を完全遮断。

夜間・早朝作業 →電熱ベストは必須。バッテリー容量8時間以上のモデルを選んで、作業開始前に充電フル。

作業内容によって汗のかき方も変わるので、「暑くなったら脱げる」ようにベストを活用するのがコツです。

素材から見る現場服の本当の実力

CORDURA、リップストップ、ナイロンの使い分け

現場服の素材選び、ここが性能を左右します。

CORDURA(コーデュラ)ナイロン →耐久性が通常ナイロンの7倍。擦れ、引き裂き、摩耗に強い。重機や資材との接触が多い現場には必須レベル。防風性も高く、長持ちするからコスパ最強。ちょっと重いのが難点だけど、その分タフ。

リップストップナイロン →格子状に太い糸を織り込んだ生地。裂けにくく、軽量。高所作業や長時間の移動がある現場に最適。撥水加工との相性も良い。

ポリエステル×ナイロン混紡 →両方のいいとこ取り。速乾性と強度のバランスが良く、価格も手頃。ストレッチ糸を混ぜたモデルなら、動きやすさもプラス。

難燃素材 →溶接や火気を扱う現場では必須。コットン+難燃加工、またはアラミド繊維混紡が主流。断熱性も高いので、実は冬の現場にも向いてます。

素材の特性を理解すれば、「なぜこの現場服が高いのか」「なぜプロがこれを選ぶのか」が見えてきます。

裏地・中綿の違いが暖かさを決める

表地だけじゃなく、裏地と中綿の組み合わせも超重要。

裏地の種類

- メッシュ裏地:通気性重視。汗かきな人向け。

- フリース裏地:肌触りが良く暖かい。ただし乾きにくい。

- トリコット裏地:滑りが良くて着脱しやすい。中に着込む前提ならこれ。

- 反射プリント裏地:体温の赤外線を反射。最新の保温技術。

中綿の種類

- ポリエステル綿(標準):コスパ良し。ロフト(かさ高)で保温。

- 3M™ Thinsulate™:薄くて軽いのに暖かい。高機能中綿の代表格。

- Primaloft®:ダウンに匹敵する保温力。濡れても性能維持。

- ダウン:天然羽毛。最軽量・最高保温。ただしメンテナンス要。

中綿の「充填量」も要チェック。80g/m²なら秋冬、120g/m²以上なら真冬対応って目安で見ればOKです。

現場のプロが教える「失敗しない選び方」

機能の優先順位を間違えるな

現場服選びでよくある失敗が「全部盛り」を求めすぎること。

現実的には、作業環境に合わせて優先順位をつけるのが正解。

屋外中心の現場 →優先順位:撥水>防風>断熱>ストレッチ 雨風をまず防ぐ。CORDURAのような耐久素材+撥水加工+中綿で。

倉庫・工場(開口部あり) →優先順位:防風>断熱>ストレッチ>撥水 風の侵入が一番の敵。防風性とストレッチ性の両立がカギ。

高所・足場作業 →優先順位:ストレッチ>軽量性>断熱>撥水 安全第一だから動きやすさ重視。ダウンベストなど軽量な保温材を。

溶接・火気使用現場 →優先順位:難燃性>断熱>耐久性>ストレッチ 安全規定を満たす難燃素材は必須。中綿は難燃処理されたものを。

自分の現場はどのタイプか見極めてから選べば、失敗しません。

サイズ選びと可動域チェックの極意

これ、本当に声を大にして言いたい。サイズ選び、超重要です。

現場服は普段着と違って、動作性と保温性のバランスが命。ジャストサイズ過ぎると、中に電熱ベストや中綿ベストを着込めないし動きにくい。逆にブカブカだと、風が入り込んで断熱効果が台無し。

プロの選び方はこれ。

肩幅:指一本分の余裕。ここが窮屈だと腕が上がらない。 袖丈:腕を伸ばして手首が隠れるくらい。作業中にめくれない長さ。 着丈:お尻が隠れる程度。長すぎると動作の邪魔、短いと腰が冷える。 胸囲:中に中綿ベスト1枚着て、拳一つ分の余裕。

試着するときは、実際の作業動作をシミュレートしてください。しゃがむ、腕を上げる、振り返る、工具ベルトを付ける。この時に突っ張らないか、裾がめくれないかを確認。

ストレッチ素材を使った現場服なら、ワンサイズ小さめでもOK。4方向ストレッチなら、体にフィットしつつ自由に動けます。

電熱ベストを最大活用する現場服の選び方

電熱ベストとの相性で選ぶアウター

最近めちゃくちゃ人気なのが電熱ベスト。でも、単体で着てる人、多すぎません?

電熱ベストの本領を発揮させるには、正しいアウター選びが超重要なんです。

絶対条件

- 撥水性:電熱ベストが濡れたら故障リスク大

- 防風性:発熱した暖気を逃がさない

- 適度なゆとり:電熱ベストを着てもストレスフリー

ベストな組み合わせはこれ。

電熱ベスト(ミッドレイヤー)+防風・撥水ストレッチアウター

電熱で体を温める→防風で熱を保持→撥水で湿気から守る→ストレッチで動きやすい。この4つが揃って初めて「最強装備」になります。

逆にNGなのが、電熱ベストの上に薄手のシャツだけ。風が吹いたら熱がダダ漏れで、バッテリーの無駄遣いです。

バッテリー持続時間から逆算する服の選び方

電熱ベストのバッテリー、だいたい3段階調節ですよね。

- 強:3〜4時間

- 中:5〜6時間

- 弱:8〜10時間

つまり「強」で8時間持たせるのは無理。ここでアウターの断熱性能が活きてきます。

断熱性の高いアウター+電熱ベスト「弱」 →1日中暖かさをキープ。バッテリー切れの心配なし。

薄手のアウター+電熱ベスト「強」 →午前中でバッテリー切れ。午後は地獄。

つまり、電熱ベストを「弱」で運用できるくらいの断熱性能を持ったアウターを選ぶのが賢い選択。反射材入りの裏地や、中綿入りのアウターなら、電熱ベストとの相乗効果でポカポカです。

予備バッテリーを持つより、良いアウターを1着買う方がコスパ良いですよ。

メンテナンスで性能を3倍長持ちさせる

撥水・防水性能を復活させる洗濯術

良い現場服を買ったら、メンテナンスも重要。特に撥水性能は手入れ次第で全然違います。

洗濯の基本

- 裏返して洗う(表面加工を守る)

- 柔軟剤は絶対NG(撥水をコーティングで台無しに)

- 中性洗剤を使う

- 乾燥機の低温モード推奨(実は撥水性能が復活する)

撥水性能の復活術 市販の撥水スプレーを定期的に。ただし現場服用の「耐久撥水スプレー」を選んでください。アウトドア用のフッ素系またはシリコン系がベスト。

スプレーのコツ:洗濯後、完全に乾いた状態でスプレー→自然乾燥→軽くアイロンorドライヤーの温風で定着。これで撥水復活!

中綿・ダウンのメンテ 中綿は普通に洗濯機でOK。ダウンは専用洗剤で手洗いが基本。脱水後、乾燥機に清潔なテニスボール2〜3個入れて回すと、ダウンのロフトが復活します。

CORDURA素材の耐久性を最大化する保管方法

CORDURA製の現場服は高価だけど、メンテ次第で5年以上使えます。

保管の鉄則

- 湿気厳禁:カビと臭いの原因。必ず風通しの良い場所へ。

- 直射日光NG:色褪せと生地劣化の元。

- ハンガー保管:型崩れ防止。肩幅の合ったハンガーで。

- 汚れはすぐ落とす:泥や油が付いたままだと生地が傷む。

オフシーズンの保管

- 洗濯してしっかり乾燥

- 撥水スプレーで保護

- 不織布のカバーをかける(ビニールは湿気がこもるのでNG)

- 防虫剤と除湿剤を一緒に

これだけで、現場服の寿命が1.5〜2倍伸びます。年間で考えると、かなりのコスト削減になりますよ。

特にCORDURAや高機能中綿、電熱ベストは投資金額が大きいから、丁寧に扱えば元は確実に取れます。

2025年注目の現場服トレンドと新技術

サステナブル素材が性能を落とさず進化中

意外かもしれませんが、現場服の世界でも環境配慮素材が急速に浸透してます。

リサイクルポリエステル ペットボトルや廃棄繊維から作る中綿・表地。性能は新品と遜色なし。むしろ最新技術の結晶だから、従来品より高性能なケースも。

植物由来の撥水加工 フッ素フリーの撥水技術。環境に優しいだけじゃなく、人体への影響も少ない。性能も十分実用レベルに到達。

バイオベースのストレッチ繊維 トウモロコシ由来のポリマーから作るストレッチ素材。石油系と同等の伸縮性と耐久性。

「エコだから性能が…」って時代は完全に終わりました。これからの現場服選びは「自分の快適性」と「環境への配慮」、両方を満たせる時代です。

良い現場服を長く使う=ゴミを減らす=環境に優しい。この考え方、カッコよくないですか?

IoT内蔵ウェアが現場の安全を変える

さらに未来的なのがIoT機能を搭載した現場服。

- 体温・心拍モニター内蔵:熱中症・低体温症を予防

- GPS機能:広い現場での位置把握

- 作業量センサー:労務管理の最適化

- 電熱ベストのスマホ連動:温度調整が手元で可能

まだ普及段階ですが、大手ゼネコンや工場では試験導入が始まってます。5年後には標準装備になってる可能性も。

特に電熱ベストのスマホ連動は便利。Bluetoothで温度調整できるから、いちいち服の中に手を入れなくていい。作業効率爆上がりです。

まとめ:最強の1着を見つけるための最終チェックリスト

さて、ここまで読んでくれたあなたなら、もう「本当に必要な現場服」が何か完璧に理解できたはず。

最後に、購入前の最終チェックリストを。

素材・機能編 □ 撥水性能:耐久撥水加工されているか □ 防風性能:生地の目付300g/m²以上か □ 断熱性能:中綿・ダウン・反射材のどれを搭載しているか □ ストレッチ性:4方向ストレッチで可動域確保されているか □ 耐久性:CORDURAなど高耐久素材を使用しているか □ 透湿性:汗を外に逃がす機能があるか

構造・設計編 □ 襟・袖・裾:風の侵入を防ぐ構造か □ 裏地:反射材やフリースなど保温性を高める工夫があるか □ サイズ感:中に電熱ベストや中綿ベストを着て動けるか □ ポケット配置:工具やスマホが使いやすい位置にあるか

実用性・コスパ編 □ 洗濯機対応:家庭で簡単に洗えるか □ メンテナンス性:撥水スプレーで性能維持できるか □ 耐久年数:複数シーズン使える品質か □ 総合コスパ:1日あたりのコストで考えてどうか

この全てにチェックが入る現場服こそ、あなたが探している「本当の1着」です。

現場タイプ別・おすすめ構成

屋外建設現場 →CORDURA製アウター+中綿ベスト+電熱ベスト

倉庫・工場 →ストレッチアウター+反射材裏地+中綿80g

高所作業 →軽量リップストップアウター+ダウンベスト

溶接・火気現場 →難燃素材+難燃処理中綿+電熱ベスト

冬の現場は厳しい。でも、正しい装備があれば確実に戦える。寒さに負けず、快適に、安全に。そして何より、毎日の作業を少しでも楽にするために。

撥水・防風・断熱・ストレッチ・耐久性。これらの機能にこだわって、最高の相棒を見つけてください。

あなたの現場ライフが、少しでも快適になりますように!